Difendersi è un crimine? Il doppio standard della violenza

Ⓐ

Ripensare l’etica dell’autodifesa

La violenza è uno strumento di controllo, una forza che plasma i rapporti di potere, ben lontana dall’essere un’anomalia ed è strutturale all’ordine sociale esistente. Non colpisce in modo neutrale, ma si abbatte con maggiore ferocia su chi è già reso vulnerabile dal sistema: donne, persone della comunità LGBTQIA+, persone migranti, soggettività marginalizzate. La violenza non è solo un atto individuale, ma dinamica collettiva, un meccanismo che perpetua gerarchie, subalternità e disciplinamento dei corpi. In questo contesto, l’autodifesa potrebbe non configurarsi unicamente come reazione o risposta al sopruso, ma come atto politico, come un modo di ri-affermare la propria esistenza e resistenza a certi sistemi.

Difendersi significa spezzare la narrazione che vuole alcuni corpi come vittime passive, soggetti da proteggere o punire a seconda della convenienza del potere. Tutelarsi, resistere significa anche interrogarsi sul significato stesso di giustizia: chi ha il diritto di difendersi? Quando la violenza è considerata legittima e quando invece diventa immediatamente criminalizzata? Lo Stato, con il suo monopolio della forza, definisce la violenza accettabile e quella inaccettabile, ma sempre nell’ottica di preservare sé stesso e l’ordine su cui si fonda. Chi si difende fuori da queste regole, chi si organizza per sovvertire lo status quo, è bollato come pericoloso, eversivo, criminale e – perché no – terrorista.

L’autodifesa è allora una delle pratiche di riappropriazione della propria autonomia, un modo per riconquistare spazi di libertà in un sistema che nega il diritto all’esistenza piena a molt3. Ripensare l’etica dell’autodifesa significa ridefinire il concetto stesso di legittimità, sottraendolo alla visione normativa imposta dal potere e restituendolo a chi ogni giorno subisce violenza.

Le lotte transfemministe e rivoluzionarie hanno sempre dovuto fare i conti con il dilemma della resistenza attiva: fino a che punto è accettabile difendersi? È possibile costruire un movimento di contrasto radicale se il monopolio della violenza è detenuto unicamente dallo Stato? Non c’è il rischio di uniformarsi o replicare certe logiche di potere? Chi ha il diritto di definirsi vittima e chi invece viene immediatamente criminalizzato quando si difende? Queste domande sono centrali nella riflessione su giustizia e autodifesa, perché ci costringono a decostruire le narrazioni dominanti e a riconoscere che la violenza non è mai distribuita in modo neutrale. Se alcune vite sono continuamente minacciate e precarizzate, negare loro il diritto di difendersi equivale a legittimare la violenza sistemica che subiscono. Ripensare l’etica dell’autodifesa allora non significa semplicemente giustificare il ricorso alla forza, ma ridefinire il concetto stesso di giustizia liberandolo dalla visione normativa che tutela solo chi detiene il potere.

La questione della violenza, della resistenza e della difesa del proprio corpo ha attraversato i movimenti rivoluzionari, ponendo interrogativi centrali sulla legittimità dell’autodifesa, sulla criminalizzazione della resistenza e sulle implicazioni etiche del rispondere con la forza all’oppressione sistemica (dello Stato, del maschio, del colonizzatore…). Se da un lato il pacifismo è stato storicamente elemento chiave di molte correnti femministe, dall’altro il diritto all’autodifesa e persino alla controviolenza è stato rivendicato da quelle lotte che hanno rifiutato la passività di fronte alla violenza di genere, razziale e di classe.

Elsa Dorlin nel suo testo Self-Defense: A Philosophy of Violence1, offre un’analisi radicale del modo in cui il diritto alla violenza è stato distribuito in modo ineguale lungo la storia. Alcuni soggetti come gli uomini bianchi, gli stati coloniali e le forze dell’ordine hanno goduto della legittimità dell’uso della forza, mentre altre soggettività, donne, persone razzializzate, classi subalterne, sono state sistematicamente private della possibilità di difendersi, venendo al contempo esposte alla violenza di quei soggetti legittimati. Questa negazione dell’autodifesa ha creato intere categorie di individui “indifendibili”, corpi esposti, resi vulnerabili da un disegno politico che trasforma la loro stessa esistenza in una condizione di pericolo.

La violenza strutturale non è solo una questione di atti concreti di abuso o aggressione, ma una modalità con cui il potere organizza la vulnerabilità. Non si tratta semplicemente di un’assenza di protezione, ma di un divieto attivo dell’autodifesa: la possibilità di difendersi diventa essa stessa un crimine quando esercitata da soggetti oppressi. Questo fenomeno è evidente nelle disparità di trattamento giuridico riservato a chi appartiene a gruppi dominanti rispetto a chi si trova nelle maglie della subordinazione sociale: le donne che si difendono dalla violenza domestica vengono spesso incriminate per omicidio, le persone razzializzate che oppongono resistenza alla brutalità della polizia sono etichettate come pericolose, i movimenti di liberazione anticoloniale vengono repressi con l’accusa di terrorismo.

La distribuzione diseguale della violenza

La storia abbonda di esempi in cui il diritto alla difesa è stato riservato a determinati gruppi, mentre ad altri è stato negato. Nel 1685, il Codice Nero vietava agli schiavi di possedere armi o di portare bastoni, stabilendo che il solo tentativo di esercitare autodifesa fosse punito con la frusta2. Allo stesso modo, in Algeria, durante la colonizzazione francese, agli autoctoni era vietato il possesso di armi, mentre i coloni avevano libero accesso all’armamentario bellico3. Queste dinamiche si ripetono ancora oggi in altre forme: negli Stati Uniti, ad esempio, la percezione della pericolosità di un uomo nero disarmato è sufficiente per giustificare la sua uccisione da parte della polizia, mentre un suprematista bianco armato può essere descritto come un “ragazzo problematico” dai media.

Altro caso emblematico è la disuguaglianza nelle risposte delle forze dell’ordine alle manifestazioni di protesta scaturite dall’uccisione di George Floyd nel 2020. In quell’occasione le forze di polizia in numerose città degli Stati Uniti hanno reagito in modo estremamente aggressivo nei confronti di manifestanti utilizzando gas lacrimogeni, proiettili di gomma e procedendo a un numero significativo di arresti, talvolta indiscriminati. Al contrario l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, compiuto da gruppi estremisti di destra incitati dalla retorica di Donald Trump, ha visto una risposta sorprendentemente più indulgente da parte delle forze di sicurezza. Nonostante l’invasione di uno degli edifici simbolo delle istituzioni democratiche statunitensi, molti dei partecipanti all’assalto sono stati trattati con sorprendente deferenza, alcuni addirittura accompagnati fuori senza alcuna resistenza, come se fossero stati semplici manifestanti. La scarsità di misure coercitive adottate in quella circostanza, unita al trattamento relativamente benigno riservato agli assalitori, ha messo in luce una chiara disparità rispetto alla gestione delle manifestazioni di protesta, evidenziando come la risposta delle forze dell’ordine sembri dipendere in gran parte dalla natura e dall’identità dei manifestanti coinvolti.

Inoltre un aspetto ancora più inquietante è emerso quando diversi esponenti politici e alcune testate giornalistiche hanno descritto l’evento di Capitol Hill come un atto di patriottismo, minimizzando o addirittura giustificando la violenza esercitata da coloro che avevano preso d’assalto il Congresso. Questa retorica ha ulteriormente esacerbato la divisione tra diverse categorie di proteste, facendo apparire legittima e comprensibile la violenza perpetrata da un gruppo di cittadini che si richiamavano all’ideale di una “patria” da difendere, mentre allo stesso tempo si condannava severamente la manifestazione di altri cittadini che chiedevano giustizia e diritti uguali per tutti.

Nell’ambito della violenza di genere la questione assume forme altrettanto brutali e sconvolgenti. Chi è costrett* a difendersi dalle aggressioni subisce spesso un trattamento giudiziario più severo dei loro aggressori: il caso di Cyntoia Brown, condannata all’ergastolo per aver ucciso il suo sfruttatore sessuale quando era ancora minorenne, è emblematico della criminalizzazione dell’autodifesa femminile4. Allo stesso modo la storica impunità riservata agli uomini accusati di violenza sessuale dimostra come il sistema giuridico protegga strutturalmente gli autori di violenza piuttosto che le vittime.

Nel contesto della violenza di genere, le persone vittime di abusi, comprese donne, persone trans e appartenenti alla comunità LGBTQI+, non solo devono affrontare il trauma fisico ed emotivo dell’aggressione, ma spesso subiscono una seconda forma di violenza altrettanto devastante: la negazione della loro esperienza. Il sistema giuridico, la famiglia, i partner e i media non raramente dubitano della loro versione dei fatti, minando ulteriormente la loro dignità e il loro diritto a essere credute. Molte persone che denunciano violenza vengono ridicolizzate, accusate di inventare storie o addirittura giudicate responsabili della loro stessa sofferenza, specialmente quando si tratta di violenza sessuale o abusi legati all’identità di genere o orientamento sessuale. Questo discredito nei loro confronti non solo perpetua l’impunità per gli aggressori, ma le condanna a vivere un isolamento emotivo e sociale, privandole del supporto necessario per superare il trauma. La vittimizzazione secondaria, che può manifestarsi sotto forma di biasimo da parte della famiglia, dell’entourage o dei media, rende ancora più difficile per le persone trovare giustizia e protezione, consolidando un circolo vizioso in cui le vittime sono costrette a lottare su più fronti: quello della violenza fisica e quello, altrettanto doloroso, della mancanza di empatia e supporto da parte della società. Ciò dimostra come in molte circostanze le persone vulnerabili non solo sono costrette a subire gli abusi, ma devono anche affrontare una dura battaglia per vedere riconosciuta la loro sofferenza, un riconoscimento che sembra essere riservato quasi esclusivamente agli aggressori.

Femminismo, autodifesa e rottura con il pacifismo

Nel suo testo Elsa Dorlin sottolinea come il diritto alla difesa non sia semplicemente una questione di giustizia individuale, ma un problema di potere: a fronte di queste disparità chi può quindi difendersi senza essere criminalizzato? Chi ha il diritto di essere percepito come una vittima legittima? La risposta a queste domande evidenzia la stratificazione della violenza: se le donne bianche possono ancora sperare nel riconoscimento della loro vittimizzazione – sebbene con certi limiti – le donne nere, sex worker, persone trans e migranti vengono automaticamente sospettate di colpevolezza quando rivendicano il loro diritto alla difesa.

Storicamente il femminismo ha spesso oscillato tra due poli: da un lato la convinzione che la nonviolenza sia l’unica strategia compatibile con la lotta per l’uguaglianza dall’altro la consapevolezza che l’autodifesa sia una necessità per chi vive in una condizione di costante minaccia. Il femminismo liberale ha generalmente abbracciato il pacifismo, promuovendo strategie basate sul dialogo e sul cambiamento istituzionale, ma le correnti decoloniali, nere, queer e radicali hanno da tempo sfidato questa posizione, affermando che rifiutare l’autodifesa in un mondo strutturalmente violento equivale a condannare i soggetti oppressi a una posizione di eterna vulnerabilità.

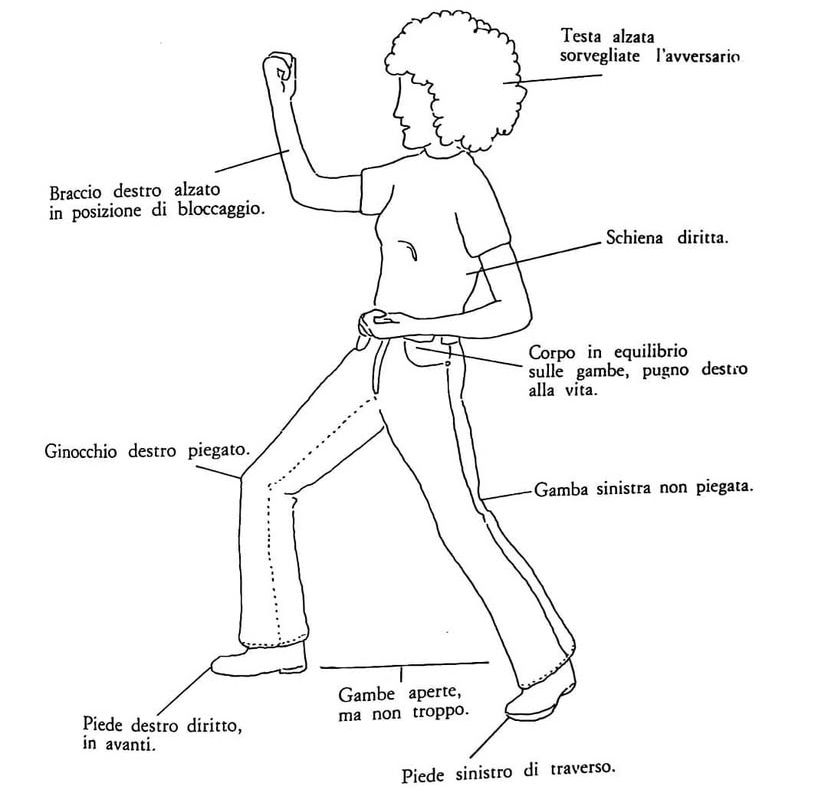

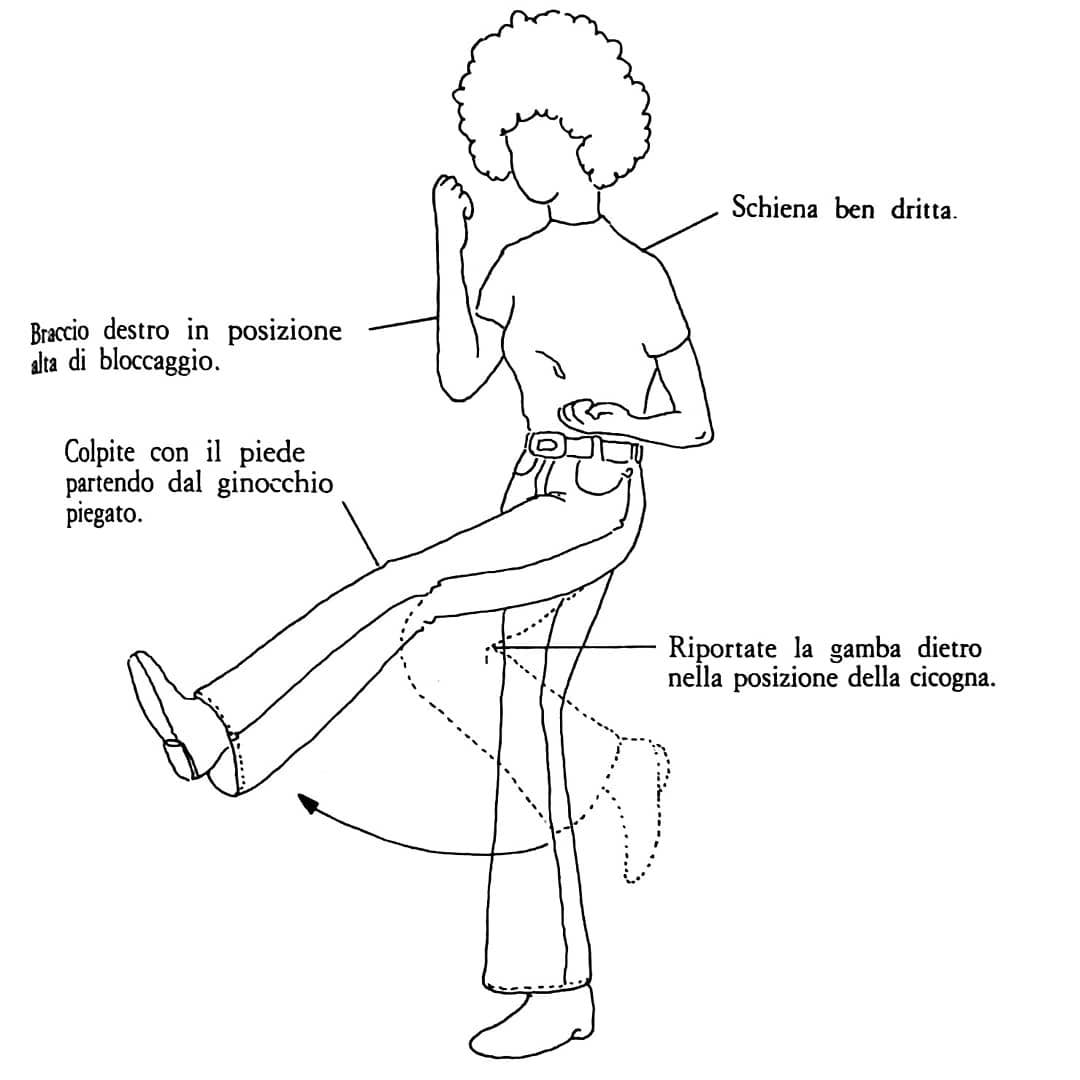

Barbara Deming pur essendo una pacifista convinta, ha riconosciuto la necessità dell’autodifesa, affermando che essa non è solo un atto fisico, ma anche un rifiuto della cooperazione con chi nega la nostra umanità5. Questo è il punto in cui il femminismo dell’autodifesa si distingue dalle posizioni più concilianti: non si tratta solo di imparare tecniche di difesa personale, ma di riconoscere che combattere è un atto di resistenza politica.

I movimenti femministi e queer che hanno praticato l’autodifesa lo hanno fatto in risposta al fallimento sistemico delle istituzioni nel proteggere le persone oppresse. L’emergere di corsi di autodifesa per donne, l’auto-organizzazione delle comunità LGBTQ+ contro gli attacchi omofobi e la militanza armata dei movimenti rivoluzionari femministi in contesti coloniali e postcoloniali testimoniano la necessità di rispondere alla violenza con strumenti adeguati. Il caso delle Pantere Nere è emblematico: l’autodifesa armata non era una scelta ideologica, ma una risposta concreta alla brutalità della polizia.

Contro la logica de “le stesse armi del padrone”

La violenza sistematica e l’autodifesa non sono espressioni della stessa logica né sono equiparabili in termini di moralità e giustizia. A differenza della violenza agita da Stato e polizia, esercitata con l’intento di mantenere un ordine sociale che privilegia una minoranza elitaria e opprime le masse, l’autodifesa è un atto di resistenza che emerge dalla necessità di proteggere l’esistenza, la dignità e la libertà di chi è costantemente sotto attacco. La retorica che equipara la resistenza alla violenza sistemica con le pratiche oppressive del potere dominante, il cosiddetto “uso delle stesse armi del padrone”, non solo è fuorviante, ma rappresenta un tentativo, l’ennesimo, di disarmare politicamente chi lotta per la propria libertà. La violenza strutturale rende le disuguaglianze sociali, razziali, di genere e di classe non solo accettabili, ma necessarie per il mantenimento dell’ordine. La violenza del padrone, che può manifestarsi attraverso la polizia, il sistema giuridico, le politiche economiche neoliberiste o la normatività di genere, è una violenza legittimata che si auto-riproduce per preservare il suo dominio. Le “armi del padrone” sono quelle del controllo: armi giuridiche, economiche, culturali e, in ultima istanza, fisiche, usate per colpire chi resiste a questo sistema. Eppure queste armi non sono semplicemente quelle con cui il potere esercita il controllo, ma quelle con cui definisce cosa sia legittimo e cosa non lo sia. Sono strumenti che vengono giustificati come necessari per la “protezione” dell’ordine anche se in realtà, sono usati per tutelare i privilegi di una classe dominante e per mantenere una società gerarchica. La violenza strutturale è dunque una violenza che si auto-legittima, mentre l’autodifesa è spesso criminalizzata proprio in quanto minaccia di questo solido ordine gerarchico.

L’autodifesa, nel contesto di chi vive sotto l’oppressione sistematica, è quasi sempre un atto sotterraneo, nascosto, praticato lontano dai riflettori delle istituzioni ufficiali. Essa trova spazio nelle pieghe di una società che rifiuta di riconoscere la legittimità della resistenza, in spazi marginali e comunità che operano al di fuori delle strutture dominanti. Le pratiche di autodifesa si sviluppano nelle palestre popolari, in cerchie ristrette, lontane dagli occhi del potere, spesso lontane anche dalle stesse persone che ne sarebbero più direttamente colpite. È una difesa che non cerca la visibilità, che non può contare su leggi protettive e che vive nei margini della società, spesso pericolosamente ai limiti della legalità. Questo contrasto è emblematico rispetto alle armi del potere, che sono invece palesi, largamente riconoscibili e legittimate dalla società: le forze dell’ordine, il sistema giudiziario, le politiche economiche neoliberiste e le norme di genere sono tutte manifestazioni di una violenza istituzionalizzata che non solo è ampiamente accettata, ma addirittura celebrata come necessaria ed inviolabile.

La disuguaglianza, la discriminazione e l’oppressione sono, per il sistema dominante, visibili e legittime, poiché sono strumenti attraverso i quali il potere mantiene il proprio controllo, mentre la lotta per la propria libertà, per quanto necessaria e giustificata, deve rimanere nell’ombra, lontana dal giudizio pubblico, privata dei suoi mezzi per contrastare efficacemente la violenza strutturale che la sovrasta. Questo divario tra le pratiche di resistenza sotterranee e la violenza istituzionalizzata non solo dimostra la disparità tra chi detiene il potere e chi lotta per proteggere la propria esistenza, ma mette in luce come il sistema si auto-riproduce attraverso la criminalizzazione di ogni forma di resistenza che minacci il suo dominio.

Ripensare l’etica dell’autodifesa

Rifiutare la legittimità dell’autodifesa per le donne, le persone queer, le comunità razzializzate e le classi subalterne significa dunque accettare la loro esposizione alla violenza. La questione non è se il transfemminismo debba “acconsentire” all’autodifesa, ma piuttosto come strutturare la lotta in modo da sottrarre il monopolio della forza ai sistemi oppressivi. Se il mondo è già violento, se il diritto alla difesa è riservato ai dominanti e negato ai subordinati, allora è la stessa logica della nonviolenza a dover essere messa in discussione. Come scrive Audre Lorde: «Il tuo silenzio non ti proteggerà». Neanche il pacifismo lo farà in un mondo che ha già deciso chi può vivere e chi deve soccombere.

Bibliografia Diretta:

-

Dorlin, E. (2019). Autodifesa: una filosofia della violenza (M. G. Di Napoli, Trad.). Milano: Mimesis.

-

Code Noir: Édit du Roi, Touchant la Police des Isles de l’Amérique Française. Paris, 1687, pp. 28–58.

-

Le Cour Grandmaison, O. (2005). De l’indigénat: Anatomie d’un “monstre” juridique: le droit colonial en Algérie et dans l’empire français. Paris: Éditions Amsterdam.

-

Boseley, S. (2019, October 23). Cyntoia Brown: Trafficked, enslaved, jailed for life at 16 – and fighting back. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/23/cyntoia-brown-long-trafficked-enslaved-jailed-for-life-at-16-and-fighting-back

-

Deming, Barbara. (1971). On Revolution and Equilibrium, In Revolution & Equilibrium. New York: Grossman.

Bibliografia consigliata:

-

Davis, A. Y. (2011). Women, Race, & Class. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.

-

Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth (R. Philcox, Trans.). New York: Grove Press.

-

Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? London: Verso.

-

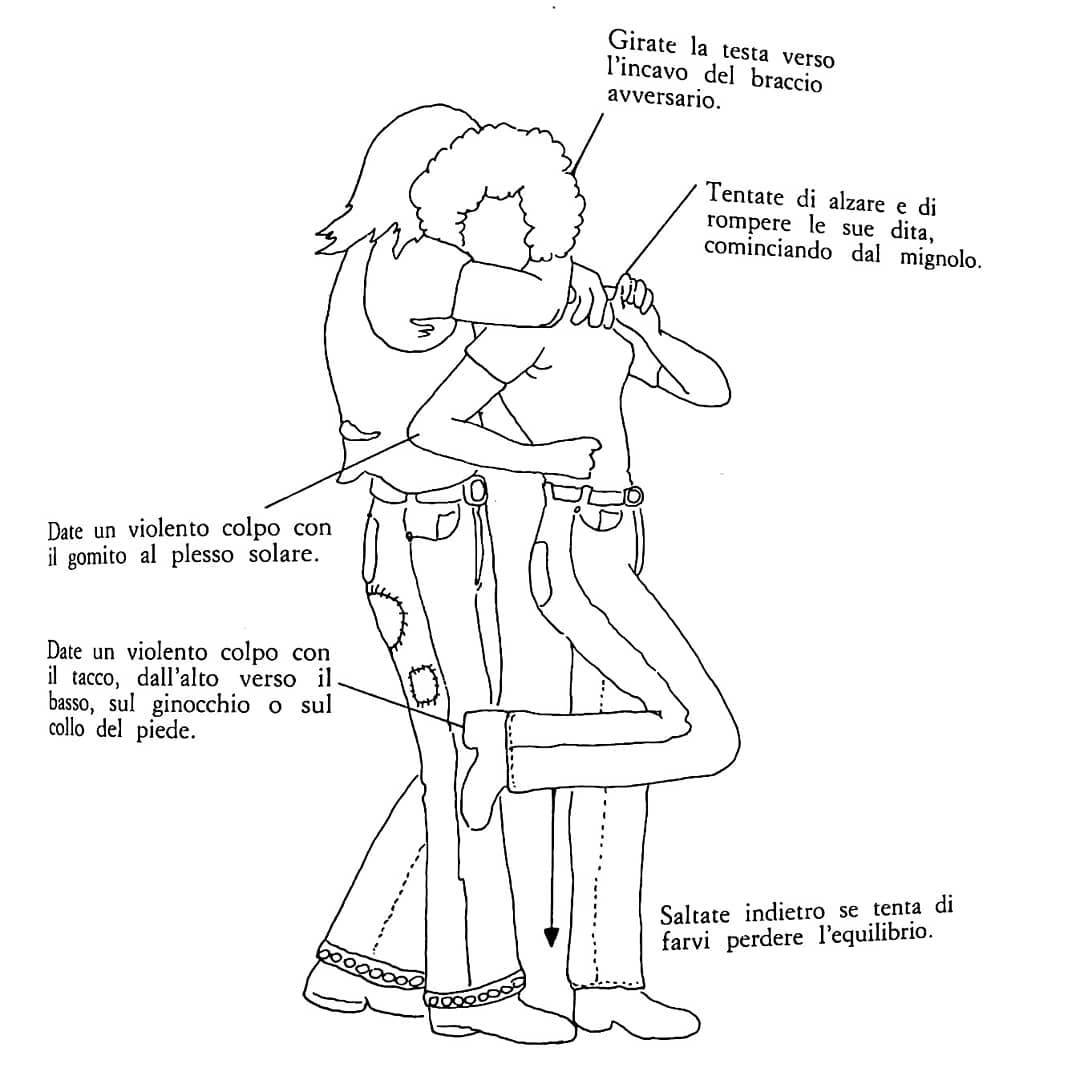

Cevro-Vukovic, E., & Davis, R. (1977). Giù le mani. Donne, violenza sessuale, autodifesa. Roma: Arcana Editrice.

1 Dorlin, E. (2019). Autodifesa: una filosofia della violenza (M. G. Di Napoli, Trad.). Milano: Mimesis.

2 Code Noir: Édit du Roi, Touchant la Police des Isles de l’Amérique Française. Paris, 1687, pp. 28–58.

3 Le Cour Grandmaison, O., De l’indigénat: Anatomie d’un “monstre” juridique: le droit colonial en Algérie et dans l’empire français. Paris, 2005 Éditions Amsterdam.

4 Boseley, S. (2019, October 23). Cyntoia Brown: Trafficked, enslaved, jailed for life at 16 – and fighting back. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/23/cyntoia-brown-long-trafficked-enslaved-jailed-for-life-at-16-and-fighting-back

5 Deming, Barbara, On Revolution and Equilibrium, In Revolution & Equilibrium. New York: Grossman, 1971

Nota: tutte le immagini vengono da @illicitbookshop, da Cevro-Vukovic, E., & Davis, R. (1977), Giù le mani. Donne, violenza sessuale, autodifesa. Roma: Arcana Editrice.